ときがわカンパニー代表の関根です。

簿記3級を、長女(高1)と受験することを決めました。

きっかけは、『ケチな社長はなぜお金を残せないのか?』(吉澤2015)という本です。

この本の中に、次のようなことが書かれていました。

・「数字を巧みに利用する人」が仕掛けたトリックを見抜き、正しい損得の判断をするために大切なのは「社長が簿記3級レベルを学ぶ」こと。

・社長は簿記など知らなくてもよい、決算書が読めればよい、と書いているプロは、例外なく簿記の仕組みを理解しているはず。

・文豪ゲーテをして「複式簿記は、人類最高の発明である」と語らせるほどに、美しく実用的なロジック。

・社長だからこそ、本当にお金を残したいのであれば、複式簿記という実用的な古典を、きちんと活用できるまで理解をすべき。

確かに、自社の決算書は読めているつもりですが、きちんと簿記の仕組みを理解しているとは言えません。

ランチェスター経営の竹田先生も、良く「社長は、簿記3級ぐらいは身につけておくべき」ということをおっしゃっています。

===

更に『帳簿の世界史』(ソール2018)を読んだのですが、これが予想以上に面白かったです。

・商業教育の基本は簿記である。

・複式簿記も現実の取引をほんものの帳簿につけることによってしか学べない。

・商売では、複式簿記が必須。

・ベンジャミン・フランクリンの分散する興味を結びつけるものが会計だった。「複式簿記は、偉大な徳である」

===

ということで「簿記3級をとろう!」と決めました。

まず、参考にしたのは「日商簿記3級の難易度と合格率・必要な勉強時間・おすすめのテキスト」というページでした。

お勧めの本も購入しました。

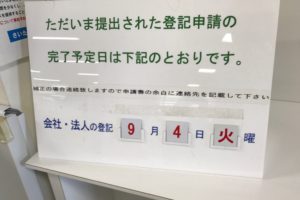

試験日は、近々だと、2018年11月18日(日)@川越でした。第150回ということで、キリがいいので、この日を受験日にしました。

===

ただ、今のモチベーションがそのまま持続できるか分かりません。

そもそも「取れたらいいな」ぐらいで「絶対必要!」という程の熱意が無いため、途中で「やっぱり、忙しいから、やーめた」となりそうです。

そこで、長女(高1)を巻き込むことにしました。

彼女も社長ですし、若いから吸収力もあります。更に、合同会社maikkaの帳簿付けと決算書作成は、ある程度まで、自分でやってもらえたらと思っているからです。(私は、税理士さんに依頼してますが、その為に年間70数万円を支払っています。)

===

2018年8月25日(土)18時30分ごろ、長女にこのブログの文章(途中まで)を読んでもらい「一緒に、簿記3級を受けませんか?」と聞いたところ、「いやー、別にいいけど。」と言われました。

「え~、ほんとは嫌なんじゃないの?」と聞いたら、「ほんとにいやだったら “絶対やだ!” って言うから・・・」とのことで、OKだそうです。

まずは、試験対策本と、うちの会社の決算書等を見てもらい、これからお互いの勉強法を、一緒に考えていけたらと思います。

投稿者プロフィール

最新の投稿

イナカライフ事業部2024年7月24日木のむらキャンプ場@ときがわに行ってきました(24年7月)

イナカライフ事業部2024年7月24日木のむらキャンプ場@ときがわに行ってきました(24年7月) 本屋ときがわ町2024年7月22日第64回「本屋ときがわ町v.2」を開催しました。

本屋ときがわ町2024年7月22日第64回「本屋ときがわ町v.2」を開催しました。 ときがわカンパニー(同)通信2024年7月16日ときがわカンパニー(同)通信 第75号を発行しました!

ときがわカンパニー(同)通信2024年7月16日ときがわカンパニー(同)通信 第75号を発行しました! イベント事業部2024年7月14日山伏の瀧田さんと「山行&滝行」@椚平を行いました。

イベント事業部2024年7月14日山伏の瀧田さんと「山行&滝行」@椚平を行いました。