ときがわカンパニー代表の関根です。

2022年3月12日に開催された「石破茂さん講演会」の懇親会@iofficeにご参加くださった 比企総合研究センター 高島敏明先生から、書籍をご恵贈頂きました。ありがとうございます!

書籍を読んで、印象に残った個所を、抜き書きしておきます。

===

比企学事始(ひきがくことはじめ)

―――

第一号

・比企地方の地勢は、舌状台地(ぜつじょうだいち)であり、古来より人間が最も生活しやすい所とされた。

・武蔵武士の根拠地が比企。

・比企氏は、源頼朝の乳母の家系で、頼朝の乳母 比企禅尼は、平治の乱に敗れて流された頼朝を、20年の長きにわたって支えた。

・幕末の慶応三年に、前橋藩の松山陣屋が創設された。(その跡地が現在の東松山市役所)

・田舎紳士は人類の最高形態。

・「真の郷土の振興は先人の遺風、業績を新たに掘り起こすことから始まる。過去を継承せずして健全な未来の創造はあり得ない。」

―――

第二号

・徳川家康の二男 秀康が、越前松平家に。

・松平大和守家は「引越し大名」の異名を持つ。

・徳川家康を祖父とし、結城秀康を父とする松平大和守家、結城松平氏は、有力な親藩大名として、上野前橋や武蔵川越といった要衝の地に封ぜられた。

・前橋藩 松山陣屋が、現東松山市に置かれた。

・安岡正篤先生が創設された日本農士学校の理念は、地域にあってその地域を小独立国さらしめるような自治の精神を有する、有力にして無名の人材を養成する事であった。

―――

第三号

・文明論の分野に、法則史学という一派がある。その学派によれば、人類文明は東と西の文明に大別され、800年の周期を以って主役が交代する。1200年頃に成立した西洋文明の役割は終焉し、これから東の文明が抬頭する。

・比企地方は、首都東京の緊急避難先として最適の地ではないか。

・舌状台地は、人間が古来から住みやすい理想的な居住条件としたものであった。それゆえ、比企地方には、縄文、弥生の時代から数多くの遺跡が発掘されている。

・西洋近代文明を特長づけるのは、国民国家であり、科学的合理主義や個人主義、資本主義といったところであろう。

・「脱亜超亜」とは『スカートの風』の著者 呉善花女史の造語であり、彼女の日本発見は、この四文字に集約されると思う。

―――

第四号

・源頼朝の嫡男 頼家は、比企邸で生まれ、比企の女たちが乳母になった。

・次男の実朝は、北条邸で生まれ、北条の女性が乳母になった。

・「比企の乱(1202)」

・比企一族の発掘、顕彰こそ当地方覚醒ののろしになると確信。

・(相模の)波多野遠光が、比企郡の郡司となり、比企氏を名乗ったのではないか。

・比企氏が歴史の檜舞台に登場する契機となったのは、比企遠宗(遠光から三代目)夫人の比企尼が、頼朝の乳母になったことによる。

・平治の乱にやぶれ、蛭ケ小島に流された頼朝を、20年の長きにわたって援助し続けたのは、比企尼一人。

・島津家初代 忠久公の生母は、比企禅尼の長女 丹後局である(烏帽子親は、畠山重忠)

―――

第五号

・トポフィリア:ギリシャ語で「場所愛」 郷土の歴史や日本の文化について語り合う場であってほしいという願いを込めた。

・御手杵の槍は、平成27年にスタートしたオンラインゲーム「刀剣乱舞」で、フェニックスのごとく蘇ったのであった。

・何事も一人の人間の地道な努力から始まるのであろうか。

===

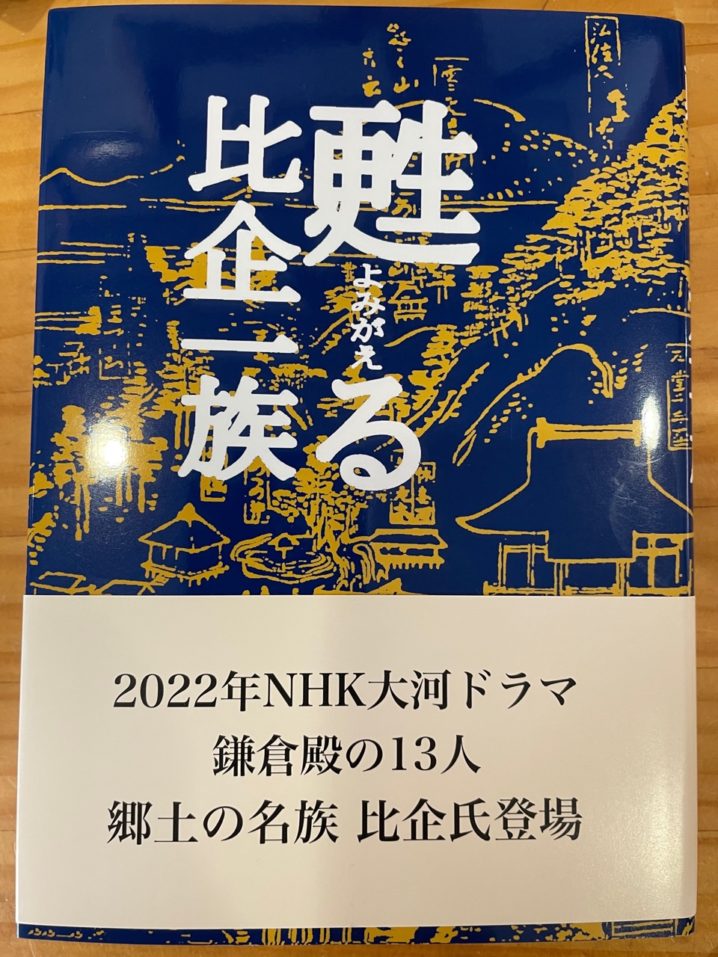

『蘇る比企一族』 比企総合研究センター刊(1996)

・比企氏の存在は、畠山重忠とも共通する点があるが、武蔵武士の原点と見なすべき、ある貴い何かを含んでいる、ということを明らかにすることだと思う。

・比企禅尼には、三人の娘があった。

・長女の丹後の局は、頼朝との間に、島津忠久を産み、後、頼朝の側近 安達盛長の室となった。

・次女は、有力御家人 河越重頼に嫁し、二代目将軍 頼家の乳母となり、その娘は、源義経に嫁した。

・三女は、伊豆の豪族 伊東祐清の室となった。

・遠宗の養子となった禅尼の甥 能員(よしかず)は、比企家を継いだ。

・頼朝は、比企禅尼を、鎌倉に招き、比企ケ谷に屋敷を与えて、実母の如く遇した。北条政子の子 頼家もこの禅尼の館で生まれ、能員はその乳人となった。

・能員には、4人の娘があり、長女の若狭の局は、二代将軍 頼家の妻となり、一幡と竹の御所を産んだ。こうして、比企氏は将軍の外戚となったのである。

・朝宗(遠宗の長男)の息女 姫の前は、頼朝の信頼を得て、権威無双の幕府女官であったが、懸想されて、北条義時の妻となった。

・武蔵武士に典型的に見られる気質が色濃く比企一族の特質となっていることが窺える。

・それは、現代の埼玉県人の気質にも通ずる何ものかであり、例えば、戦術家ではあっても、戦略家ではありえないとか、常に二番目であってトップになれないとか、私たちが日ごろ漠然と感じていることが、この比企氏の場合にも多く当てはまるように思われるのだ。

・比企氏の弱点は、私たちの弱点であるかもしれないのだ。

・比企地方は、大小の谷が多く、谷津田に恵まれ、安定した食料の産地であり、また馬の飼育に必要な牧場は広大で、製鉄用の砂鉄も豊かな所であった。

・初代頼朝が亡くなると、比企一族も畠山氏も、北条氏の陰謀によって、次々と滅ぼされ、その姿を消していった。

・比企禅尼の持つ経済力。その財力のもとになったものは、比企地方から産出するよき馬や鉄であったと思われる。比企郡内からは、鉄の他に、銅や水銀も多く産出した。

・比企禅尼は、鎌倉時代の原点ともいうべき存在であった。

・比企禅尼は、頼朝の弟 範頼を、吉見観音に庇護した。

・やがて範頼が、頼朝の伏罪にあって殺されると、その二男、三男の二人を、都幾川村の慈光寺に入れて、別当としてこれを救った。

・将軍の外戚となった比企氏は、二代将軍頼家の側近中の側近として、その勢力は強大となり、北条氏をしのぐほどとなった。

・それがために、北条氏の陰謀に遭い、1203年9月、一族は比企ケ谷に滅んだ。世に、比企氏の乱と呼ばれている。

・783年以降、慈光寺は、天台密教と、役小角の流れを組む行徒の二つの派が修行する女人禁制の道場として、また観音霊場として繁栄を極めた。

・比企氏の本拠地と語りつがれてきた東松山市大谷地区は「大谷九十九谷」とも言われている。

・雷電山には、めったに登ってはならない。登ると帰ってはこられないという禁忌伝説がある。

・串引沼(奇比企沼)

・都幾とか、槻(つき)とか、比企というのは、殆ど古代新羅語だと言われている。

・律令体制が崩壊し、やがて武家政権ができる、そのきっかけになったのは、木曽義仲の登場であろう。

・豊かな状態で、立派な人間に教育することほど、困難なことはない。(関根茂章氏)

・比企一族は名門であった。しかし土着性が弱かった。根無し草的な弱みが、比企氏の最大の弱点だったと言えるかもしれない。

===

昨晩(4月2日)は、武蔵鶴さんの純米吟醸酒「比企三姫」を呑みながら、じっくり比企学に浸る、贅沢な時間となりました。

高島先生、ありがとうございます! 今度、仲間を連れて、トポフィリアにお邪魔させてください。

===

参考:

●2017年11月13日「比企学」との出会い

「比企学事始」

●比企に関する本

===

投稿者プロフィール

最新の投稿

イナカライフ事業部2024年7月24日木のむらキャンプ場@ときがわに行ってきました(24年7月)

イナカライフ事業部2024年7月24日木のむらキャンプ場@ときがわに行ってきました(24年7月) 本屋ときがわ町2024年7月22日第64回「本屋ときがわ町v.2」を開催しました。

本屋ときがわ町2024年7月22日第64回「本屋ときがわ町v.2」を開催しました。 ときがわカンパニー(同)通信2024年7月16日ときがわカンパニー(同)通信 第75号を発行しました!

ときがわカンパニー(同)通信2024年7月16日ときがわカンパニー(同)通信 第75号を発行しました! イベント事業部2024年7月14日山伏の瀧田さんと「山行&滝行」@椚平を行いました。

イベント事業部2024年7月14日山伏の瀧田さんと「山行&滝行」@椚平を行いました。