(上の写真は所沢市立富岡保育園。役場HPより転載。)

ときがわカンパニー「ときがわ方式」拡販事業部の林です。

関根さんと、

「第2回 埼玉県木造公共施設シンポジウム」

に参加してきました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まずは長澤悟先生(A-WASS会長)の基調講演からスタートです。

・木の使用は、川上・川中・川下の連携が不可欠。生産地と消費地をいかにつなぐか。埼玉は両方抱えている。

・子どもたちが成長する環境には木がふさわしい。未来を作る力。環境を通じて木の良さを知ること。

・学校に木を使うということは、地域の人の関心が高い。既存の改修や内装木質化など。木の喜びは大きい。木を使用するシステム化が大事。

※詳細は関根さんの記事に→「木の保育・教育環境づくりの効果」

所沢市の藤本市長。

・富岡保育園は自然に近い保育園。木造にするにはハードルがあった。思いとしては、自然に近いほうが良い。山は使われてこそ。所沢は川下として、内装木質化を進めたい。

杉戸町の古谷町長。

・杉戸町は木材の川下ですが、6年前まで木造の事例は少なかった。

・子育て支援策の一環として、幼保の建て替えを木造で。

ときがわ町の関口町長。

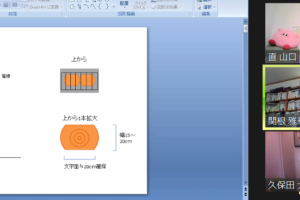

・ときがわ方式。耐震補強・外壁の塗替え・屋上防水と同時に内装木質化を行うことで子どもたちの環境を変えることが大事。

・木に塗装すること。植物性のオスモカラーを使用。

・H鋼に木を貼ることで火災の際の燃えしろを作ることが出来る。木が炭素化して鉄を守る。

・夏場に電気代が上がって補正予算の申請が各施設から上がってきたが、内装木質化を施した保健センターは電気代が低減した。

・国との連携で木を活用することが大事。

コメンテーターの三井所清典先生(アルセッド建築研究所所長)

・木促法は反対議員は一人もいなかった。

・木造の耐久性について専門家は知識がない。

・建築の方は木の使い方を早く覚えたほうが良い。RC造もS造も導入時期は大変な時期があった。

同じくコメンテーターの小島孝文さん(林野庁 木材産業課長)

・木材を使うメリットは利用者にも施工者にもある。

・社会的な意義。地方創生。持続的な産業として何があるのか。資源としての第一次産業。木で建築すると炭素を都市部で固定できる。温暖化防止につながる。そのためにも山の持続的な管理が必要。また、水を涵養する森林管理。その他、観光としての自然や文化。そういうものを掘り起こすことが大事。地方の木には出口が必要。都会と地方のつながりとしての木材使用。

・廃れた木造の技術をまずは公共から。そして民間へ。新国立競技場はその象徴になる。埼玉県から全国に先駆けて発信。

・・・・・・・・・・・・・・・・

パネルディスカッションでは、

「公共施設の木造化・木質化と地域マネジメント」

というテーマでざっくばらんな意見交換が行われました。

【関口町長】

・山の立場から。国土の7割は森林。その森林の4割は人工林であり、伐期が来ている。コストの問題。安くできるように努力している。

・都市部では木への理解が薄い。木材利用方針の策定率が低い。

【古谷町長】

・木のことは知らないが、「仲間の木」は使いたい。ときがわの木。木を使うことに対する職員の熱い思いも感じる。

※関口町長は古谷松雄町長のことを「松っちゃん」と読んでいるそうです(笑)お二人の仲の良さが「仲間の木」という言葉で表されていたんだな、と思いました。

【藤本市長】

・私も木には詳しくない。ですが、人間は自然の一部。自然と調和すること・共生、そして人と人とのつながり・絆。木材利用もその一つだと思う。

【木の家大好き:鈴木さん】

・木造建築は、中・大規模なものは未経験な人が多い。価格だけで発注すると後で苦労する。

【長澤先生】

・木の良さを分かってはいるが、経験がない。RC造には慣れているが。「木を使いたい」とは職員からは発意しにくい。活用したいが、やり方が分からない。使用するのであれば、首長の決断が必要。首長の一言は大きい。

・木のことが分からない職員。失敗が怖いから大手に委ねてしまう。地域に経験が蓄積されない。

・学校を木質化する際は、地元の会社がやると良い。地元にもお金が還元され、コスト減にもなる。

・コーディネーターが必要。そして木材業者と設計者の覚悟が必要。地域の良さを生かすための覚悟。

【三井所先生】

・木造・木質化の際、プロポーザルを行うことがあるが、「設計チーム」を審査するにあたっては熱意で選んだ。また、アドバイスをしたり、林野庁の補助事業の勉強会などはよく行う。この勉強会というのは大事で、知り合って発注するということ。顔を知らないと相手のことが分からない。

※これも「仲間の木」に通じるものがあると思います。

【小島さん】

・分離発注では、木材を先に発注して材料を確保するが、担当者は手間がかかるので嫌がる。

・流通材の発注。どういうものを建てるのか。

・ゼネコンの話。「木のことを知らない」と大工に怒られた。もう、木はやりたくない(苦笑)

・木造の時代はこれから。

【関口町長】

・首長が本気にならないと公共は前に進まない。最近、小田原市長とお互いに視察を行っている。小田原城の天守閣。

・所沢や杉戸の例。担当者はしっかり勉強する。

【古谷町長】

・自分はもともと運輸業をやっていたので、木のことは知らない。だけど、プロの建築課の人たちに「やってくれ」と。プロに任せる。

【藤本市長】

・首長の本気も大事だが、それ以上に職員のやる気が大事。

・木質化の懸念はコストだけ。木質化はみんなが喜ぶこと。職員も喜ぶ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会場内は木に対する熱い思いで満ち溢れているようでした。

定員150名の会場は満席で、お断りされた方もいらっしゃったそうです。

埼玉から全国へ、という思いを胸に、私たちときがわカンパニーもときがわ材の拡販を進めていこうと思います!

投稿者プロフィール

最新の投稿

イタバシ事業部2020年12月8日板橋こども動物園グランドオープンです!

イタバシ事業部2020年12月8日板橋こども動物園グランドオープンです! ときがわ町に本屋を作ろう!プロジェクト2019年11月20日「モノづくりと本」講座@「本屋ときがわ町」に参加しました。

ときがわ町に本屋を作ろう!プロジェクト2019年11月20日「モノづくりと本」講座@「本屋ときがわ町」に参加しました。 インテリア事業部2019年10月19日鶴川女子短期大学竣工記念式典にお伺いしてきました。

インテリア事業部2019年10月19日鶴川女子短期大学竣工記念式典にお伺いしてきました。 イタバシ事業部2019年10月4日板橋区役所「三都市交流イベント」に参加してきました!

イタバシ事業部2019年10月4日板橋区役所「三都市交流イベント」に参加してきました!