ときがわカンパニー代表の関根です。

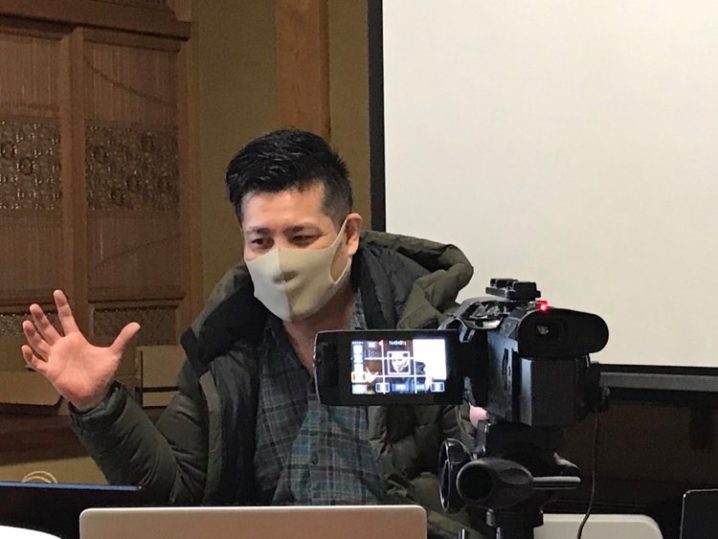

2021年2月27日(土)16時~18時、トカイナカハウスの神山さん達と共催で、第1回ときがわ自然塾「山崎亮さん」講演会を開催しました。

まなびしごとLABの風間さんが、取りまとめやZoom運営に関わってくれています。手間暇かかる仕事を、いつも丁寧に行ってくださり感謝しています!

===

神山さんによる導入後、山崎さんのお話が始まります。

・「数字の魔力」から、どう距離をとるか?

「この地域で、起業塾を立ち上げた目的は?」と問われたので、

山崎さんの前段の話に引き付けて、

‐「数字には魔力がある」ことを自覚できる個人を増やしたい。

‐そのためにも学び続ける手助けをしたい。起業家は学び続ける職業。

‐比企起業塾では、年収300万~1000万円未満の「小さく始めて、大きくせずに、長く続ける」事業経営の仕方を共に学んでいる

といったことを伝えました。

その上で、同じ比企起業塾 講師の栗原さんや、4期生のKazumaにも意見を言ってもらいました。

===

山崎さん、神山さんからは、それぞれが関わったり取材したりした地域(小川町、海士町、神山町、藤野、東秩父、小布施)の事例をお話くださいました。

その一部に、

・Artistが先に入り込んだ地域では「寛容度」が増した。「前にいたArtistよりましだ」と。

・地域のつなひきや運動会は、体験した人しか味わえない。ArtでもN.ブリオーが「関係性の美学」(1998)で「その場にいて体験しないと分からない」Artを提示した。

・それに対して、C.ビショップは「敵対と関係性の美学」(2004)で、「仲良しごっこ」と批判し、あえて「ハレーション」を起こす重要性を訴えた。

===

そこで「体験できる人が限られるとしたら、そこに参加できる人は限定的になる。同質性、閉鎖性から、逃れるためにどうしたら?」という質問をしました。

山崎さんからは「オンラインが、ひとつの解になる」ということで、PPTスライドによる説明をして頂きました。

・オンラインでワークショップを開催することにより、参加できる人が増えた。

・オンラインに参加できないのは、70代の高齢者が多い。

・であれば、70代がオンラインに参加できるよう手助けすれば、より多くの人が参加できるようになる。

===

私も述べた「霞を食っては生きていけない」という言葉を、取材に来ていた記者さんも引用してお話下さいました。それを受けて、山崎さんからは「霞を食っても生きていけるのでは」と、H.D.ソローの「森の生活」についてのお話を頂きました。

===

トヨさん@鳩山町の質問から、

・地域は「トップダウン」か「ボトムアップ」のどちらかになる。中途半端は埋没する。

・活動をいつやめるかを決めておくことが大事。

・数字には表れないが、地域の寛容度が増していくことで、新しいプレーヤーが活動しやすくなる。

といったお話を頂きました。

===

色々と考えさせられる刺激的な講演会となりました。

私自身は「霞を食いたくないし、霞では家族を養えない」と考えているので、主催している比企起業塾(今後の比企起業大学、比企起業大学大学院)では、きちんと稼ぐ方法を伝えていこうと考えています。

かといって、規模の拡大を求めているわけではないので、「小さく始めて、大きくせずに、長く続ける」事業経営を促していきます。

二宮尊徳翁の「分度を稼いで、余剰を推譲」を指針にしているので、そうできる自分でありたいし、そういうことが出来る人を、地域で増やしたいと思っています。(ラーンネクストの栗原さんは、その好例です。)

まずは「分度を稼げるようになる」。その上で「霞を食う生き方」を選ぶかは、その人次第。

・・・と、つらつら考えていたら、懇親会で、参加者のSさんから

「“できるけど、やらない”って大事ですよね。」というお言葉を頂きました。

まさにそう!

I can do it, but I won’t do it.

「稼ぐことはできる」でも「数字の魔力(拡大、増加等)は追わない」という選択肢を持てる個人を、地域で増やしたい!

だから、比企起業塾(今後の比企起業大学・比企起業大学大学院)をやってるんだ!

ということに改めて気づかせてもらいました。

===

山崎さん、神山さん、参加者の皆さん、ありがとうございました!

投稿者プロフィール

最新の投稿

イナカライフ事業部2024年7月24日木のむらキャンプ場@ときがわに行ってきました(24年7月)

イナカライフ事業部2024年7月24日木のむらキャンプ場@ときがわに行ってきました(24年7月) 本屋ときがわ町2024年7月22日第64回「本屋ときがわ町v.2」を開催しました。

本屋ときがわ町2024年7月22日第64回「本屋ときがわ町v.2」を開催しました。 ときがわカンパニー(同)通信2024年7月16日ときがわカンパニー(同)通信 第75号を発行しました!

ときがわカンパニー(同)通信2024年7月16日ときがわカンパニー(同)通信 第75号を発行しました! イベント事業部2024年7月14日山伏の瀧田さんと「山行&滝行」@椚平を行いました。

イベント事業部2024年7月14日山伏の瀧田さんと「山行&滝行」@椚平を行いました。